Innovative OP-Methode befreit Patientin von Krebs

Eine innovative Operationsmethode „in der kalten Schüssel" hat einer Patientin mit inoperablem Cholangiokarzinom eine Chance auf Heilung ermöglicht. Hierfür wurden Techniken der Transplantationschirurgie mit einer ECMO kombiniert. Prof. Moritz Schmelze (MHH), hat dem änd die Operation und den Einsatz modernster Technik erläutert. Man merkt: Er lebt für seinen Beruf.

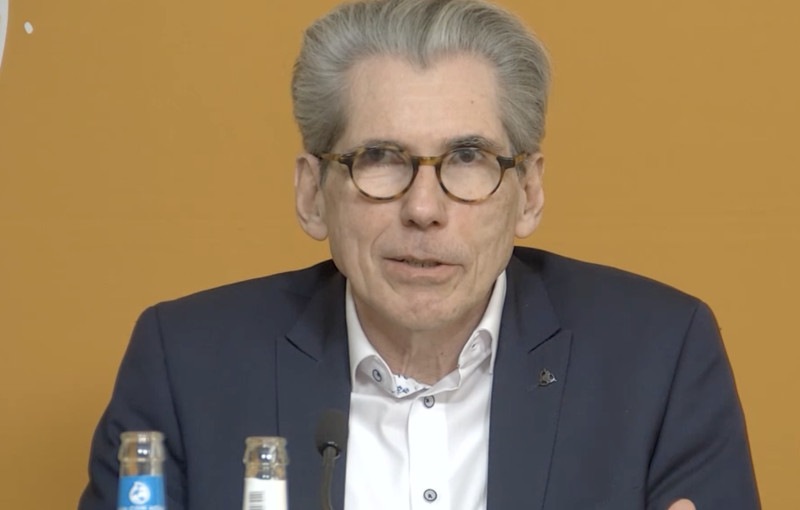

_642845404.jpeg) ©Karin Kaiser, MHH

Prof. Moritz Schmelzle, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie, Leiter des Transplantationszentrums Medizinische Hochschule Hannover (MHH), hat mit seinem Team die Operation durchgeführt.

©Karin Kaiser, MHH

Prof. Moritz Schmelzle, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie, Leiter des Transplantationszentrums Medizinische Hochschule Hannover (MHH), hat mit seinem Team die Operation durchgeführt.

„Alle Innovationen in der Chirurgie bauen auf etwas auf, das es früher schon gab.“

Die ursprüngliche Idee für die neue Operationsmethode geht zurück auf die 80-er und 90-er Jahre: „Jahre, in denen Prof. Pichlmayr die Chirurgie an der MHH geprägt hat, wie kaum ein anderer“, erzählt der Viszeralchirurg begeistert. Man merkt ihm die Passion für sein Fach an. Die Zeit war geprägt von radikalen chirurgischen Konzepten, denn Systemtherapien oder Immuntherapien zur Behandlung von Krebserkrankungen gab es noch nicht in dem heutigen Ausmaß, so Schmelzle weiter. Also mussten chirurgische Methoden gefunden werden, um Organe und damit das Leben der Patientinnen und Patienten zu erhalten. Auch vor dem Hintergrund hoher Komplikations- und Sterberaten. „Wir sprechen von Mortalitätsraten von 15 bis 20 Prozent, die man damals in Kauf genommen hat.“

Heute liege die Mortalität in der Krebschirurgie bei etwa einem Prozent - trotz einer Vielzahl an schwierig zu operierenden Tumoren, wie sie an großen Kliniken natürlich häufiger vorkommen, als an kleinen Krankenhäusern.

Der Transplantationsmediziner Pichelmayr war technikaffin. Er hatte die Idee, eine erkrankte Leber im Gesamten aus dem Körper zu explantieren und „dann ex vivo, sozusagen in der kalten Schüssel, zu operieren und dann den gesunden Teil der Leber in den Körper zurückzusetzen. Es ist eine Kombination aus Resektion und Transplantation“, fasst Schmelzle die Idee zusammen.

Die Vorgeschichte: Jahrelange Systemtherapie bei Patientin Viehmeier

Im Jahr 2022 erhielt eine Patientin die Diagnose Cholangiokarzinom. Es wurde als inoperabel eingestuft, da alle drei Lebervenen durch den Tumor bereits infiltriert waren. „Die technische Problematik war, dass alle drei Venen infiltriert waren. Somit wäre bei einer Resektion keine Vene übrig, die den Abfluss des Blutes aus der Leber gewährleistet - eine technische Irresektabilität“, erklärte Schmelzle die Ausgangssituation.

Da die Patientin eine FGFR4-Mutation des Tumors aufwies, wurde sie durch einen Kollegen aus dem Klinikum Wolfsburg an der MHH im molekularen Tumorboard vorgestellt. Man entschied sich, ihr eine experimentelle und personalisierte Krebstherapie zukommen zu lassen. Mit gutem Ergebnis: Der Tumor verkleinerte sich und es kam im Laufe der Jahre zu keinem weiteren Tumorprogress.

Dennoch hinterließ die Therapie ihre Spuren: Frau Viehmeier litt unter Sensibilitätsstörungen, die Nägel fielen ihr aus. Sie war nach Jahren der Systemtherapie an einen Punkt gekommen, an dem sie die Nebenwirkungen nicht mehr tolerieren konnte.

Gleichzeitig waren durch die Verkleinerung des Tumors bessere Voraussetzungen für eine Operation geschaffen worden, und Prof. Schmelzle und sein Team griffen Pichlmayers Idee von der Operation in der „kalten Schüssel“ auf - allerdings unter Einsatz modernster Technik.

„Wir haben uns gefragt, ob der Tumor nicht vielleicht doch resezierbar ist“, beschreibt der Arzt den Prozess der Entscheidungsfindung. Das sei natürlich für die Patientin nicht leicht gewesen, aber auch für sie, die Ärztinnen und Ärzte, nicht. „Wir führten also viele Gespräche mit der Patientin und sie mit ihrer Familie. Ihr Ehemann war immer dabei, wir haben uns oft zusammengesetzt.“ Sie haben ihr viel Zeit gelassen mit der Entscheidung, „das muss ja auch so sein.“ Aber nach einer gewissen Zeit sei man gemeinsam zu dem Schluss gekommen, es zu wagen. Es sei ein Prozess gewesen, der reifen musste.

Der Vorbereitung auf den neuartigen Eingriff kam zugute, dass die Patientin nach dem Ende der Systemtherapie vier Wochen abwarten musste, um der Leber etwas Erholungszeit zu gönnen. In der Zeit konnten sich Schmelzle und sein Team intensiv interdisziplinär mit allen Fachdisziplinen austauschen und die Operation Schritt für Schritt planen.

Die erste Operation: ALPPS

In einem ersten Schritt wurde ein sogenanntes partielles ALPSS gemacht. ALPPS steht für „Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy“. Dieses Operationsverfahren wurde im Jahr 2012 an der Universität Regensburg durch Prof. Hans Schlitt, der ebenfalls auch an der MHH tätig war, entwickelt. Hierbei wird die Leber gesplittet und die Pfortader, die den vom Tumor befallenen Teil der Leber versorgt, durchtrennt. So kommt es zu einer starken Durchblutung der übrig gebliebenen Segmente – diese können bis zu 100 Prozent nachwachsen.

„Wir haben in unserem Fall die Pfortader durchtrennt und die Leber partiell eingeschnitten. Dann mussten wir abwarten, ob linke Leber ausreichen nachwächst, damit wir in einer zweiten Operation den rechten Leberlappen entfernen können.“

Die zweite Operation: ECMO plus HOPE

Im Rahmen der zweiten Operation wurde zunächst eine vv-ECMO (veno-venöse extrakorporale Membranoxygenierung) angeschlossen. Der Vorteil der vv-ECMO sei, dass man mit relativ wenig Heparin, nämlich mit maximal 5000 Einheiten, auskomme und somit die Operation trotzdem gut durchführbar sei.

Die Hohlvene wurde schließlich oberhalb und unterhalb der Leber abgeklemmt. „Das war für das Herz und den Kreislauf kein Problem, weil die Patientin ja nun an die ECMO angeschlossen war“. So konnte das Blut aus den Nierenvenen über die ECMO abließen. Die linke Pfortader wurde durchtrennt und als porto-systemischer Stunt an die Hohlvene unterhalb der Abklemmung genäht, damit auch das Blut aus dem Darm weiterhin drainiert werden konnte. Somit war die Leber nicht mehr durchblutet, aber der Kreislauf konnte ungehindert seine Arbeit tun - unter Umgehung der Leber. „Dann hatten wir alle Zeit der Welt, die rechte Leber zu resezieren“.

Das Verfahren sei gar nicht so neu, warf Schmelzle ein. TVE-totale vaskuläre Exkursion nennt sich das Verfahren, das viel Zeit für eine Operation gestattet. Aber auch die Leber habe nur eine gewisse Ischämie-Toleranz und trotz Kühlung komme sie irgendwann an ihre Grenzen.

Dort kam nun ein recht neues Verfahren mit dem schönen Namen HOPE (Hypotherme oxygenierte Maschinenperfusion) zum Einsatz, das aus der Transplantationschirurgie kommt: Eine Spenderleber wird auf bis zu vier Grad Celsius heruntergekühlt und unter Zugabe von Sauerstoff mit einer azellulären Lösung perfundiert.

„Unsere Idee war, die HOPE mit der Resektion des Leberlappens zu kombinieren“, so der Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie. Da die linke Pfortader im Vorfeld im Rahmen der ECMO-Anlage und für den portosystemischen Stunt durchtrennt wurde, konnte ein Katheter in die zuführende linke Pfortader gelegt werden. Die Ausleitung der Oxygenierungslösung erfolgte über einen Katheter, der aus der abgeklemmte Hohlvene führte.

Zusammenfassend war die Leber also zum einen vom Kreislauf vollkommen abgekoppelt, zum anderen aber hatten Schmelzle und sein Team der Leber einen eigenen Versorgungskreislauf über eine externe Maschine geschaffen.

Für die Resektion des Tumors wurden nun die rechte und die mittlere Lebervene durchtrennt. Die linke Lebervene, die partiell durch das Gallengangkarzinom infiltriert war, wurde tangential nach Entfernung der infiltrierten Wand auf die Hohlvene genäht. Es folgte noch die Rekonstruktion der Pfortader, dann konnten die Klemmen von der Hohlebene gelöst werden.

So aufwendig die Operation war, so überraschend erscheint es beinahe, dass sie nach viereinhalb Stunden bereits beendet war. Auch der postoperative Verlauf gestaltete sich komplikationslos und Frau Viehmeier durfte nach sieben Tagen nach Hause gehen.

Die Prognose ist gut: „Unsere Patientin hatte in einer externen Lymphadenektomie keine Lymphknotenmetastasen und wir haben sie nun R0-reseziert.“

Keine heroische Intention, sondern Passion

Vorbehalten bleiben derartig aufwendige Operationen den erfahrenen Leberzentren. „Die Kliniken brauchen Techniken wie die Maschinenperfusion und die ECMO. Es ist zwingend notwendig, eine hohe Expertise in der Leberchirurgie und ein aktives Transplantationsprogramm zu haben“, mahnt Schmelzle.

Die Anfragen seien nach der Berichterstattung in den letzten Tagen hoch, freut sich Schmelzle über die Resonanz. Aber: „Wir sind nicht an die Presse gegangen, weil wir uns als Helden darstellen wollen. Wir wollen zeigen, dass wir inzwischen durch moderne Technik auch aufwendige Operationen so sicher durchführen können, dass wir sie unseren Patienten anbieten müssen!“

Eine ähnliche Operation sei noch nicht in Planung und auch nicht in größerer Anzahl geplant. Eher seien solche Eingriffe einer kleinen Gruppe von Patientinnen und Patienten vorbehalten, die man vorher gründlich untersuchen und selektieren müsse.

Man merkt Schmelzle an, dass er für seinen Beruf und seine Patienten lebt, als er enthusiastisch fordert: „Es lohnt sich für jeden einzelnen Patienten, das Maximale zu versuchen!“

(Fotos: André Schweigler, MHH)

Andrea Gaitanides_adobe_1481161567.jpg)

woravut_adobe_246321746.jpeg)

United States Department of Health and Human Services_888708448.png)